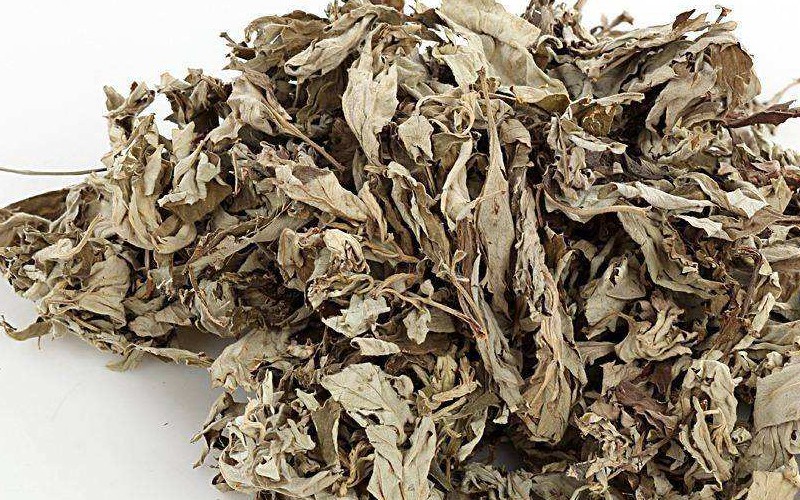

艾(Artemisia argyi H. Lév. & Vaniot),是菊科蒿属多年生草本或略成半灌木状植物。主根明显,略粗长,侧根多,地下根状茎横卧;茎单生或少数,植株有浓烈香气;叶被有灰白色短柔毛,并有白色腺点与小凹点;头状花序椭圆形,无梗或近无梗。瘦果长卵形或长圆形。 [9]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

形态特征

艾,是菊科蒿属多年生草本或略成半灌木状植物,植株有浓烈香气。主根明显,略粗长,直径达1.5厘米,侧根多;常有横卧地下根状茎及营养枝。茎单生或少数,高80-150(-250)厘米,有明显纵棱,褐色或灰黄褐色,基部稍木质化,上部草质,并有少数短的分枝,枝长3-5厘米;茎、枝均被灰色蛛丝状柔毛。叶厚纸质,上面被灰白色短柔毛,并有白色腺点与小凹点,背面密被灰白色蛛丝状密绒毛;基生叶具长柄,花期萎谢;茎下部叶近圆形或宽卵形,羽状深裂,每侧具裂片2-3枚,裂片椭圆形或倒卵状长椭圆形,每裂片有2-3枚小裂齿,干后背面主、侧脉多为深褐色或锈色,叶柄长0.5-0.8厘米;中部叶卵形、三角状卵形或近菱形,长5-8厘米,宽4-7厘米,一(至二)回羽状深裂至半裂,每侧裂片2-3枚,裂片卵形、卵状披针形或披针形,长2.5-5厘米,宽1.5-2厘米,不再分裂或每侧有1-2枚缺齿,叶基部宽楔形渐狭成短柄,叶脉明显,在背面凸起,干时锈色,叶柄长0.2-0.5厘米,基部通常无假托叶或极小的假托叶;上部叶与苞片叶羽状半裂、浅裂或3深裂或3浅裂,或不分裂,而为椭圆形、长椭圆状披针形、披针形或线状披针形。 [1] [9] [16]

头状花序椭圆形,直径2.5-3(-3.5)毫米,无梗或近无梗,每数枚至10余枚在分枝上排成小型的穗状花序或复穗状花序,并在茎上通常再组成狭窄、尖塔形的圆锥花序,花后头状花序下倾;总苞片3-4层,覆瓦状排列,外层总苞片小,草质,卵形或狭卵形,背面密被灰白色蛛丝状绵毛,边缘膜质,中层总苞片较外层长,长卵形,背面被蛛丝状绵毛,内层总苞片质薄,背面近无毛;花序托小;雌花6-10朵,花冠狭管状,檐部具2裂齿,紫色,花柱细长,伸出花冠外甚长,先端2叉;两性花8-12朵,花冠管状或高脚杯状,外面有腺点,檐部紫色,花药狭线形,先端附属物尖,长三角形,基部有不明显的小尖头,花柱与花冠近等长或略长于花冠,先端2叉,花后向外弯曲,叉端截形,并有睫毛。瘦果长卵形或长圆形。花果期7-10月。 [1]

艾在野外有很多同属的植物,并且长得相似,人们常常会弄混淆艾、南艾蒿、野艾蒿、中亚苦蒿,于是也将其统称为“艾蒿”。 [10]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

分布范围

艾的自然分布广泛,除极干旱与高寒地区外,几遍及全中国。生于低海拔至中海拔地区的荒地、路旁河边及山坡等地, [9] 也见于森林草原及草原地区,局部地区为植物群落的优势种。俄罗斯、蒙古、朝鲜、日本、苏联(远东地区)也有。日本有栽培艾对气候和土壤的适应性较强,耐寒耐旱,喜温暖、湿润的气候,以潮湿肥沃的土壤生长较好。人工栽培在丘陵、低中山地区,生长繁盛期24-30℃。 [1] [3] [9]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

功 效

艾灸历史悠久,三国时期曹翕撰写的《曹氏灸方》便有记载,艾灸对人体体表或体内生长出的肿瘤等有特殊疗效。 [13] 艾全草可入药,有温经、去湿、散寒、止血、消炎、平喘、止咳、安胎、抗过敏等作用。在历代本草著作,例如《本草纲目》《神农本草经》中均有记载, [12] 记载为“止血要药”。艾又是妇科常用药之一,治虚寒性的妇科疾患尤佳,又治老年慢性支气管炎与哮喘,煮水洗浴时可防治产褥期母婴感染疾病,或制药枕头、药背心,防治老年慢性支气管炎或哮喘及虚寒胃痛等。 [1]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

参考资料

艾 .植物智[引用日期2019-12-19]

2 何金明,肖艳辉主编.芳香植物栽培学[M],中国轻工业出版社,2010.08,第64-66页

3 顾海科,刘桂君,宋梅芳,许扬,唐新红.艾草标准化人工栽培技术[J].现代农业科技,2018,(第4期):89-90,93

4 李芳编.轻松艾灸一学就会[M],中国中医药出版社,2016.04,第4页

5 向阳,向云飞编著.灸者健康之灸治百病[M],中国医药科技出版社,2014.11,第2-3页

6 “艾”在我们生活中扮演了哪些角色 .中国科学院[引用日期2023-02-07]

7 艾 Artemisia argyi|iPlant 植物智——植物物种信息系统 .植物智[引用日期2023-02-12]

8 艾 Artemisia argyi|iPlant .植物智——植物物种信息系统[引用日期2023-03-05]

9 艾 Artemisia argyi|iPlant .植物智——植物物种信息系统[引用日期2023-03-08]

10 “艾”在我们生活中扮演了哪些角色 .中国科学院[引用日期2023-03-08]

【免责声明】部分图片来源于网络,如有侵权,请联系删除!

本资料为企业内部资料,仅供内部交流使用